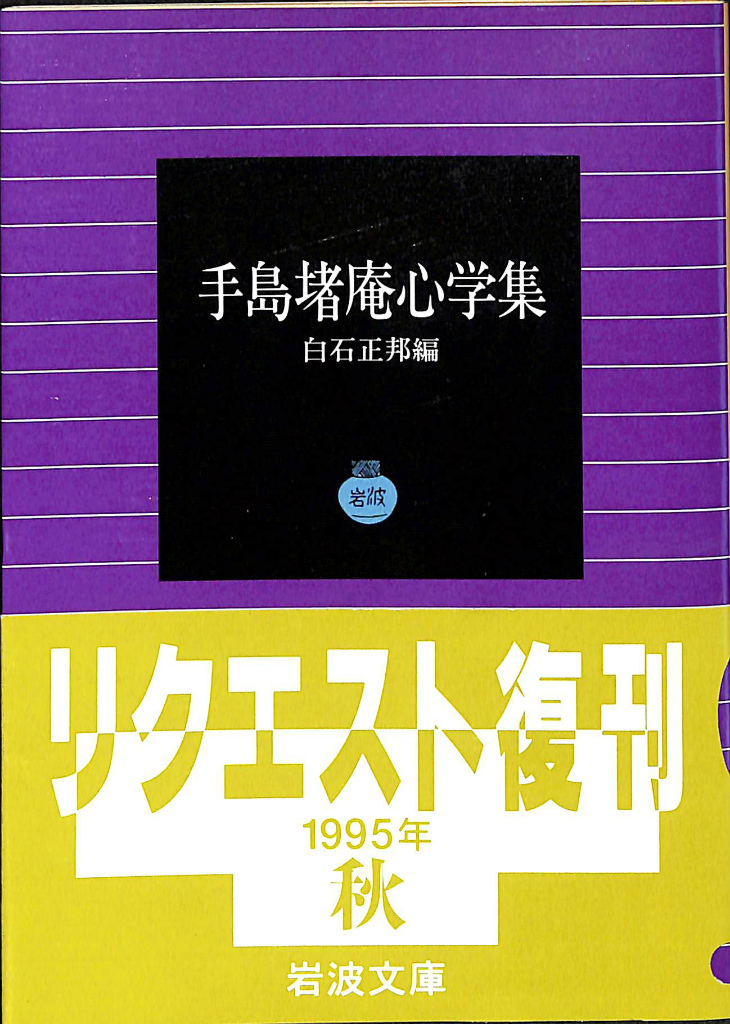

手島 堵庵(てじま とあん、享保3年5月13日〈1718年6月12日〉 - 天明6年2月9日〈1786年3月8日〉)は、江戸時代中期の石門心学者。豪商上河蓋岳の子で、母は上河氏。子に手島和庵がいる。本名上河喬房。通称を近江屋源右衛門という。字は応元、名は信、別名は東郭。

18歳の時に石田梅岩に師事。元文3年(1738年)開悟し、宝暦12年(1773年)頃に家業を和庵に譲る。その後は兄弟子たちの相次ぐ死もあり、石門心学の講説を行い、名声をあげる。隠居した当初は、京都富小路の五楽舎に住み、講学の場とするも、門弟の増加により、安永2年(1773年)に五条東洞院に修正舎、安永8年(1779年)には西陣の時習舎、天明2年(1782年)には、河原町に明倫舎を建て、石門心学の普及、宣伝に尽力する。

弟子には、中沢道二・布施松翁・上河淇水・脇坂義堂・薩埵徳軒などがいる。

昭和5年(1930年)、従五位を追贈された。

脚注

参考文献

- 『日本人名大辞典』 講談社、2001年

- 『大辞泉』 小学館 2012

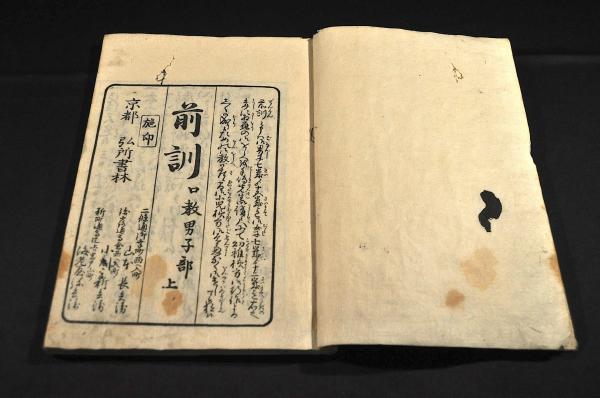

【作者】手島堵庵 成錦堂 seikindo](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/9367816443e23f8bd6d84ba3c743f490.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)