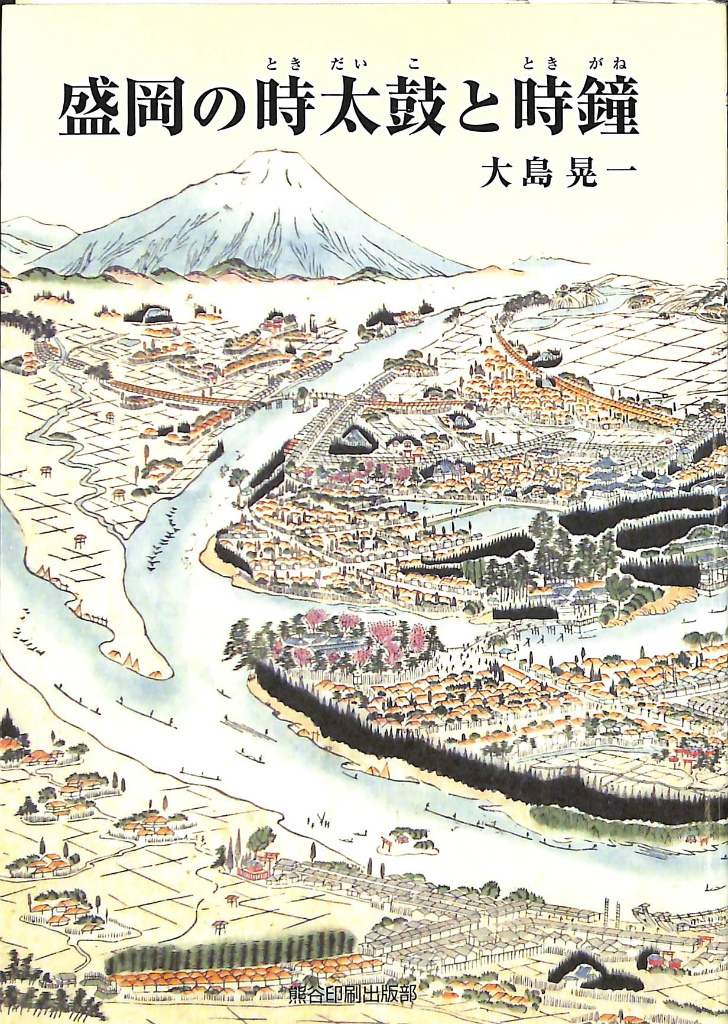

時鐘 (ときがね)は、岩手県盛岡市の盛岡城跡公園内に所在する鐘楼。鐘は岩手県の有形文化財に指定されている。

概要

盛岡藩3代藩主・南部重信の子の行信(後の4代藩主)の発願によって、1679年(延宝7年)に当初は三戸町(現在の盛岡市中央通3丁目付近)に設置された。鐘は鋳物師の小泉五郎八が鋳造したものと伝えられ、明治維新後に盛岡城跡の内堀、鶴ヶ池脇下曲輪土塁下の現在地に移された。現在でも、6月10日の時の記念日と元旦の除夜の鐘として、年2回鳴らされる。

寸法・重量

鐘の大きさは、竜頭までの総高2.03m(6尺7寸)、口径(外径)1.185m、惣廻り3.79m(1丈2尺5寸)、指し渡し1.21m(4尺)、輪口の厚さ0.15m(5寸)、重重3,597キログラム(959貫100匁) 。鐘身は縦4列に区切られ、上段の乳の間には「乳」が80個取り付けられている。下段の池の間2面には、聖寿禅寺の住持・大衜が著した銘文が陰刻で鋳出されている。

交通アクセス

- 盛岡駅から徒歩約20分

- 岩手県交通・岩手県北バス 「県庁・市役所前」バス停下車

脚注

関連項目

- 時鐘 (花巻市) - 盛岡市の時鐘と同日に県有形文化財に指定

- 岩手県指定文化財一覧

![時の鐘の写真素材 [24123476] イメージマート](https://mpreview.aflo.com/fxerjkiil1uR/afloimagemart_24123476.jpg)