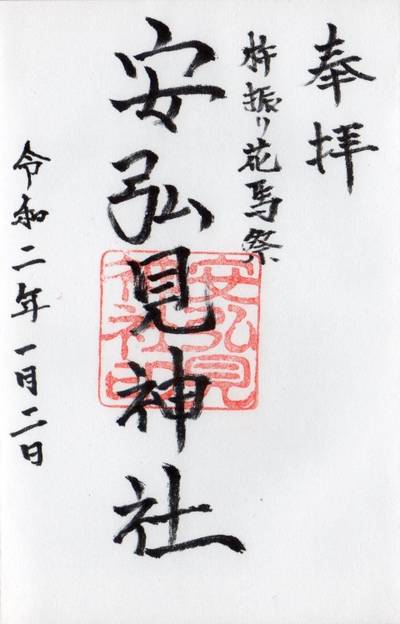

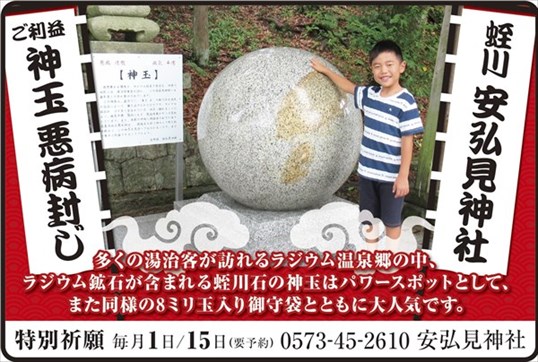

安弘見神社(あびろみじんじゃ)は、岐阜県中津川市蛭川(旧美濃国恵那郡蛭川村中切)に鎮座する神社。旧社格は村社。毎年4月に行われる例祭では、杵振り踊りが奉納される。

祭神

- 主祭神

- 建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)

- 配祀神

- 志那津彦命(しなつひこのみこと)

- 志那津姫命(しなつひめのかみ)

- 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

歴史

創建時期は不明であるが、元々は京都の観慶寺感神院持祇園社から奥野田に勧請されたのが始まりと伝えられ、

正長元年(1428年)、尹良親王と伴に蛭川へ逃れて来て定住した南朝方の重臣和田政忠の子孫である和田政通の十回忌の際、現在地に遷座され和田一族の御霊が合祀されたという。

慶長19年(1614年)12月に、蛭川村の初代庄屋と二代庄屋の井口又左衛門と吉助を願主として、八龍権現と記された棟札が残っている。八龍権現とは建速須佐之男命の垂迹名であろう。

明治維新までは神仏習合により、牛頭天王を祭神とする牛頭天王社と称していたが、明治2年(1869年)に施行された神仏分離令(廃仏毀釈)の際に神社名を安弘見神社と改め、牛頭天王と同体である建速須佐之男命への祭神の変更を行った。

安弘見とは岐阜県笠置山の周辺の地名である安弘見郷に拠ったものである。

境内

かつて境内には瑠璃光堂(薬師堂)があり、本尊は薬師如来であった。

今に伝わる杵振り踊りや獅子舞は、この薬師堂に奉納されていたものと伝わる。

この薬師如来がいつから祀られていたかについては、明治3年の苗木藩による廃仏毀釈の際に、記録が破棄されたため不明となっているが、薬師如来像は密かに隠されて、現在は念仏堂に保管されている。

蛭川村の南朝伝説によると、宗良親王の御子尹良親王が、この地で崩御されたが、その重臣達が舞を伝え、後に杵振り踊りになったとも言われている。

文化財

- 蛭川の杵振踊(岐阜県指定重要無形民俗文化財)

映画

男はつらいよ 寅次郎の告白で、安弘見神社がロケ地の一つとされ花馬奉納の場面が使用された。

関連項目

- 廃仏毀釈

- 苗木藩の排仏毀釈(東白川村の排仏毀釈など)

- 牛頭天王

- 薬師如来

- 祇園信仰

- 榊山神社(牛頭天王社)

- 神国教

- 寳林山高徳寺(蛙薬師)

参考文献

蛭川村史 第五節 近・現代 九 宗教・神社 神社と寺 (一) 牛頭天王社 p313~p315 蛭川村村史編纂委員会 1974年

注釈

出典

外部リンク

- 安弘見神社 - 岐阜県神社庁

- 本地垂迹資料便覧