7世紀(ななせいき、しちせいき)とは、西暦601年から西暦700年までの100年間を指す世紀。

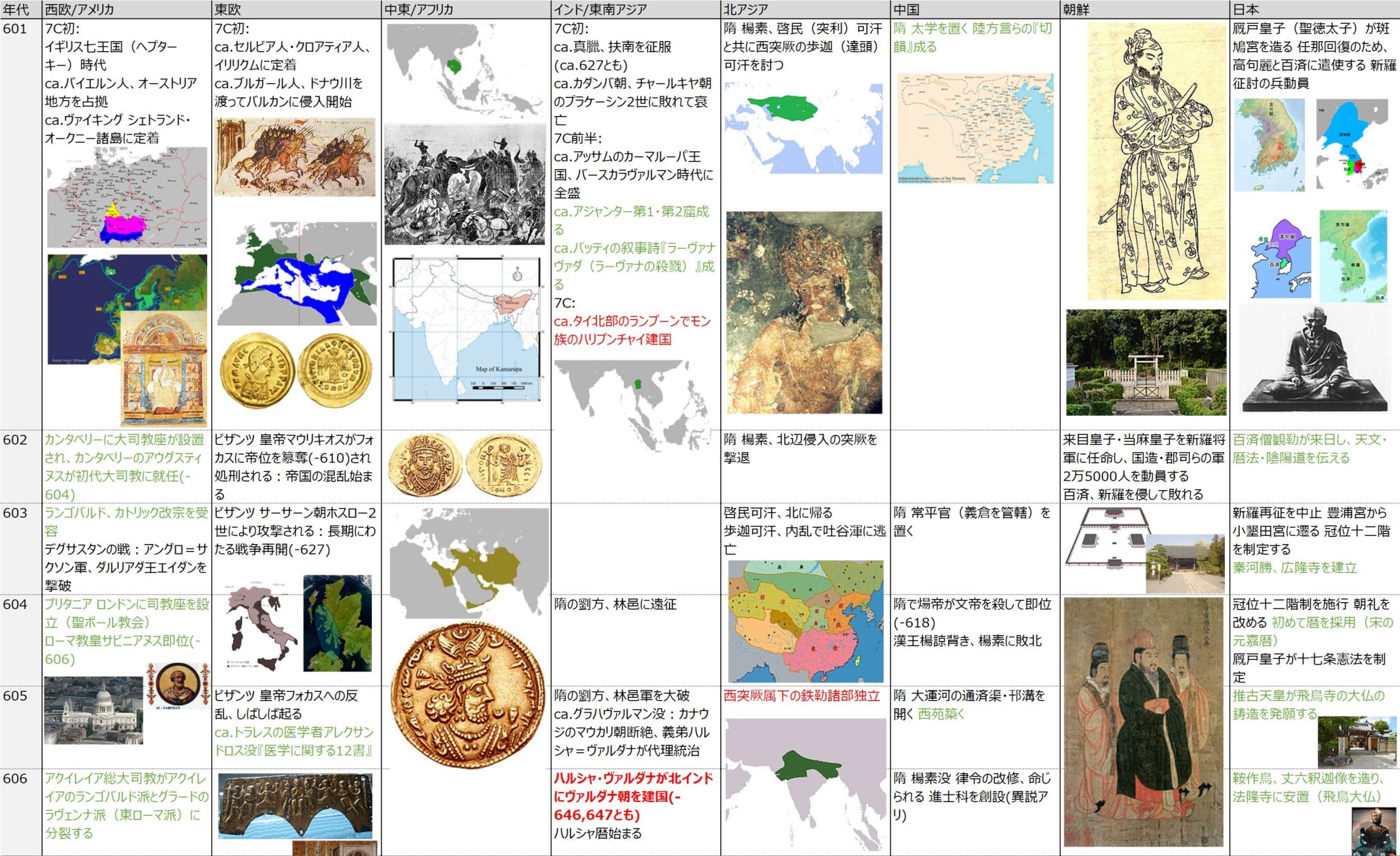

できごと

600年代

- 601年

- 厩戸皇子(聖徳太子)が斑鳩宮を造る。任那回復のため、高句麗と百済に遣使する。

- カンタベリーに大司教座が設置され、カンタベリーのアウグスティヌスが初代大司教に就任する。

- 602年

- 東ローマ皇帝マウリキオスがフォカスに帝位を簒奪され処刑される。

- 来目皇子・当麻皇子を新羅将軍に任命し、国造・郡司らの軍2万5000人を動員する。

- 百済僧観勒が来日し、天文・暦法・陰陽道を伝える。

- 603年 - 新羅攻撃を中止する。豊浦宮から小墾田宮に遷る。冠位十二階を制定する。

- 604年

- 冠位十二階制を施行する。厩戸皇子が十七条憲法を作る。朝礼を改める。

- 隋で煬帝が即位する。

- 605年

- 隋の煬帝が大運河の建設を命じる。

- 推古天皇が飛鳥寺の大仏の鋳造を発願する。

- 606年

- ハルシャ・ヴァルダナが北インドにヴァルダナ朝を建国。

- アクイレイア総大司教がアクイレイアのランゴバルド派とグラードのラヴェンナ派(東ローマ派)に分裂する。

- 607年

- 第2回遣隋使として小野妹子が派遣される。

- 「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙なきや」。

- 法隆寺が創建される(『上宮聖徳法王帝説』ほか)。国ごとに屯倉を置く。

- 隋の煬帝が「流求国」に使者を送る(中国側史料による最古の琉球についての言及)。

- ランゴバルド王アギルルフォが王妃テオドリンダの勧めでカトリックに改宗する。

- 王妃テオドリンダにより「ロンバルディアの鉄王冠」が整備され、モンツァ大聖堂が造営される。

- 第2回遣隋使として小野妹子が派遣される。

- 608年

- 小野妹子が隋使裴世清らとともに帰国する。隋使が朝廷に参内し帰国する。

- 同年、小野妹子は再び隋に遣わされる。この時に高向玄理・旻・南淵請安ら8人留学する。

- 東ローマ皇帝フォカスがローマ教皇ボニファティウス4世にパンテオンを聖堂として寄進する。

- この記念にフォロ・ロマーノにフォカスの記念柱が建てられる(ローマ皇帝によるローマ市の記念物としては最後のもの)。

- カルタゴ総督ヘラクレイオス(父)が東ローマ皇帝フォカスに反乱を起こす。

- 小野妹子が隋使裴世清らとともに帰国する。隋使が朝廷に参内し帰国する。

- 609年

- 小野妹子ら帰国する。

- 教皇ボニファティウス4世がローマのパンテオンを聖母と諸聖人のための聖堂として改めて奉献する。

610年代

- 610年

- 隋に使を派遣する。高句麗僧曇徴が紙墨の技術を伝える。

- カルタゴからヘラクレイオス(子)がコンスタンティノポリスに進軍。

- フォカスが処刑され、ヘラクレイオスが東ローマ皇帝に即位(ヘラクレイオス朝の成立)。

- ムハンマドがヒラー山で唯一神アッラーからの啓示を受ける(イスラム教の始まり)。

- 修道士コルンバヌスがフランク王国(ブルグント)から追放される。

- 611年 - 隋が高句麗遠征を開始( - 614年)するが、失敗に終わる。

- 612年 - 百済人味摩之により日本に伎楽が伝えられる。

- 613年

- サーサーン朝のホスロー2世が東ローマ帝国領シリアを占領。

- ネウストリア王クロタール2世がアウストラシア摂政ブルンヒルドを倒してフランク王国を統一し、首都をパリに定める。

- アイルランド人ガルスがザンクト・ガレン修道院のもととなる庵を築く。

- 隋で楊玄感の乱。

- 614年

- パリ勅令がクロタール2世によって出される。

- アウストラシア・ブルグント各分王国では宮宰が国王の代理人となり、その特別な地位が認められるようになる。

- 修道士コルンバヌスが北イタリアにボッビオ修道院を創設する。

- サーサーン朝のホスロー2世が東ローマ帝国領エルサレムを占領する。

- パリ勅令がクロタール2世によって出される。

- 615年 - 隋の煬帝が雁門で東突厥の始畢可汗に包囲される。

- 617年 - サーサーン朝が東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスを包囲する。

- 618年 - 江都(揚州)にて煬帝が宇文化及・司馬徳戡に殺害され隋が滅亡する。

- 長安で李淵が唐を建国。洛陽で王世充、河北楽寿で竇建徳が独自政権を樹立。

- 618年頃 - コンスタンティノポリスでの都市民への穀物支給の廃止(「パンとサーカス」の終焉)。

620年代

- 620年 - 東ローマ帝国で公用語をラテン語からギリシア語に変更する。

- 621年

- 唐で「開元通宝」の鋳造が始まる。

- 「クルアーン」の伝承ではこの年にムハンマドが「夜の旅」を行う。

- メッカからエルサレムの旅(イスラー)と、エルサレムから天界への旅(ミウラージュ)がある。

- 622年

- 厩戸皇子が斑鳩宮で死去、その墓は叡福寺北古墳(磯長墓)と伝わる。

- ムハンマドがメディナへ遷る(ヒジュラ(聖遷)- ヒジュラ暦元年)。メディナに最初のモスクであるクバー・モスクが建設される。

- 東ローマ皇帝ヘラクレイオスがサーサーン朝への反撃を開始。

- 623年

- アヴァールから独立した西スラブ人がサモ王国を建てる( - 658年)。

- 鞍作止利により法隆寺金堂本尊銅造釈迦三尊像が作られる。

- 624年

- バドルの戦いでムハンマドのメディナ軍がメッカ軍に勝利。ラマダーン月の始まり。

- 唐で「武徳律令」が制定され、均田制や租庸調制が定められる。

- 625年

- ウフドの戦いでメッカ軍がメディナ軍に勝利。

- イングランド東部イースト・アングリアのサットン・フーの船葬墓からこの年の銘の金貨が出土している。

- 626年

- 唐で玄武門の変が起こり、勝利した李世民が第2代皇帝太宗として即位( - 649年)(貞観の治)。

- 蘇我馬子が死去、その墓は石舞台古墳と伝わる。

- サーサーン朝・アヴァール人・スラヴ人によるコンスタンティノポリス包囲戦。

- 627年

- ニネヴェの戦いで東ローマ軍がサーサーン朝軍に勝利。

- ハンダクの戦い(塹壕の戦い)でメディナ軍がメッカ軍に勝利。

- 628年

- 推古天皇が死去、その墓は山田高塚古墳(磯長山田陵)と伝わる。

- 真臘のイシャーナヴァルマン1世が扶南を滅ぼす。

- フダイビーヤの和議。ハイバル征服。

- 東ローマ皇帝ヘラクレイオスがサーサーン朝の都クテシフォンを陥落させる。

- サーサーン朝のホスロー2世が暗殺され、息子カワード2世はヘラクレイオスと和睦、サーサーン朝の占領地は返還される。

- カフカス・アルバニア王国のヴァラズ・グレゴール王が独立する。

- 629年

- 唐の僧侶玄奘(三蔵法師)がインドへ向けて出発( - 645年)。

- 敏達天皇の孫の田村皇子が、第34代舒明天皇として即位する。

- 首都コンスタンティノポリスヘ凱旋した皇帝ヘラクレイオスが、「バシレウス」の称号を始めて用いる。

630年代

- 630年

- ムハンマドがメッカを征服。周辺各国にイスラム教への入信を呼びかける(遣使の年)。

- 東ローマ皇帝ヘラクレイオスがエルサレムに入城。

- サーサーン朝から返還された「真の十字架(True Cross)」を奉献する聖墳墓教会を再建。

- 唐軍により頡利可汗が捕えられ東突厥が滅亡、唐は羈縻支配を行う。

- 唐の太宗は西域諸国から「天可汗」に推戴される。

- 第1回遣唐使として犬上御田鍬が派遣される。

- 631年 - 唐の魏徴らにより『群書治要』が編纂される。

- 632年 - 別離の巡礼の後にムハンマドが死去。

- 遺体は預言者のモスク(マスジッド・アルナバウィ)の墓に葬られる。

- アブー・バクルが後継のイスラム指導者である初代カリフに選ばれる。

- 後継カリフの選出をめぐりリッダ(背教)の戦いが起こる( - 633年)。

- 633年 - イスラム教徒のペルシア征服が始まる。

- 634年 - アブー・バクル死去により第2代カリフにウマルが選ばれる。

- 634年頃 - チャールキヤ朝のプラシーケン2世がナルマダー川の戦いでハルシャ・ヴァルダナの軍を破り南インドの独立を維持する。

- 635年以前 - クブラト・ハンにより黒海北岸のタマン半島のファナゴリアを中心とする大ブルガリアが成立する。

- 635年

- ティカルの王子バラフ・チャン・カウィールがドス・ピラスの支配者になる。

- ノーサンブリア王オスワルドの招きにより、エイダンがリンディスファーン修道院を設立する。

- ペルシア人司祭の阿羅本らにより唐にキリスト教ネストリオス派(景教)が伝えられる。

- 唐の李靖が吐谷渾を征討する。

- 636年

- ヤルムーク河畔の戦いで、皇帝ヘラクレイオス率いる東ローマ帝国軍がイスラム帝国軍に惨敗。

- 東ローマ帝国はサーサーン朝から奪回したシリアの領土を再び失う。

- フランク王ダゴベルト1世により王家の墓所となるサン・ドニ教会がパリ近郊に設置される。

- ヤルムーク河畔の戦いで、皇帝ヘラクレイオス率いる東ローマ帝国軍がイスラム帝国軍に惨敗。

- 637年

- カーディシーヤの戦いで、サーサーン朝がイスラム軍に敗れ、都のクテシフォンを占領される。

- 唐で「貞観律令」が施行される。

- 舒明天皇9年のこの年、轟音を伴う流星が確認される、僧旻はこれを「天狗」と呼ぶ。

- 638年

- 東ローマ皇帝ヘラクレイオスが「エクテシス」を発布。

- カリフのウマルにより派遣されたウトバ・イブン・ガズワーンがイスラム最初のミスル(軍営都市)のバスラを建設する。

- 639年

- 舒明天皇の命で百済大寺(吉備池廃寺)が建立される。

- この寺院は天皇の命による日本初の官寺で、後の高市大寺・大官大寺・大安寺のもととなる。

- サアド・イブン・アビー・ワッカースによりミスルのクーファが建設される。

- 舒明天皇の命で百済大寺(吉備池廃寺)が建立される。

640年代

- 640年

- イスラム帝国のシリア地方征服が完了。

- 唐が麴氏高昌国を滅ぼし、最初の都護府である西州都護府(後の安西都護府)を設置。

- 640年頃

- 中部ジャワにシャイレーンドラ朝が成立。

- 641年

- 舒明天皇が死去。

- 吐蕃のソンツェン・ガンポ王(松賛干布)が唐の文成公主を妃として迎える。

- アレクサンドリア攻囲戦 (641年)でイスラム軍が勝利。

- 東ローマ帝国はエジプトを喪失。イスラム軍がミスル(軍営都市)のフスタートを建設。

- 東ローマ皇帝ヘラクレイオス1世死去、後継の皇帝ヘラクロナスとその母マルティナが追放され、コンスタンス2世が即位。

- 玄奘がハルシャ・ヴァルダナ王臨席のもとカナウジ城での論戦に勝利し、プラヤーガ(現イラーハーバード)の「無遮大会」に参加する。

- 642年

- ニハーヴァンドの戦いでサーサーン朝がイスラム帝国に大敗する。

- レイでスィヤーワフシュを首領とするゾロアスター教徒の反乱が起きる。

- フスタートにアフリカ大陸最古のモスクであるアムル・イブン・アル=アース・モスクが建立される。

- 第35代皇極天皇即位。船氏王後墓誌(三井記念美術館蔵)が作成される。

- 高句麗の淵蓋蘇文が栄留王を弑害し、宝蔵王を擁立。

- 643年

- 蘇我入鹿が山背大兄王一家(上宮王家)を滅ぼす。皇極天皇が飛鳥板葺宮に遷る。

- 唐の太宗の長男承乾が廃太子となる。

- ランゴバルド王国で最初の法典である『エディクトゥム・ロタリ』が制定される。

- 拂菻王波多力(東ローマ皇帝コンスタンス2世か)の使者が唐に来訪。

- 644年

- ウマルが暗殺され、第3代カリフにウスマーンが選ばれる。

- 富士川周辺で大生部多により常世神と称して虫を祀る信仰が流行する。

- 信濃国善光寺が建造される。

- 645年

- 玄奘が帰国し長安に到着。

- 中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を宮中で暗殺し(6月12日)、蘇我蝦夷は自殺する(乙巳の変)。

- 皇極天皇が譲位し、第36代孝徳天皇が即位。難波長柄豊碕宮へ遷都( - 655年)。

- 日本最初の元号「大化」を導入し(大化の改新)、左大臣・右大臣・内臣・国博士を設置。

- 古人大兄皇子が謀反の疑いで処刑される。

- 646年

- 改新の詔を宣する。大化の薄葬令が出される。

- 僧道登が宇治橋を架けたと記す日本最古の石碑が建てられる(宇治橋断碑)。

- 647年 - ハルシャ・ヴァルダナ王の死によりヴァルダナ朝の支配が崩壊し、北インドは混乱状態になる。

- 唐の使節王玄策らが北インドでアラナシュの反乱に遭遇、吐蕃らと協力してアラナシュを捕縛し唐に連行する。

- 648年 - 東ローマ皇帝コンスタンス2世が「テュポス」を発布。

- 649年 - 蘇我倉山田石川麻呂が讒言により山田寺にて自害する。

650年代

- 650年頃

- スマトラ島にシュリーヴィジャヤ王国が成立。

- イギリスの「スタッフォードシャーの遺宝(バーミンガム博物館蔵)」が埋蔵される。

- 650年

- 内モンゴルの東突厥の旧領フフホト付近に瀚海都護府(後の単于都護府)を設置。

- 651年

- オクサス川の戦いで敗北したサーサーン朝皇帝ヤズデギルド3世が暗殺される。

- 事実上サーサーン朝ペルシアが滅亡、皇子ペーローズ3世は唐に亡命する。

- イスラム帝国カリフのウスマーンの命令で『クルアーン(コーラン)』正典が編纂される(ウスマーン版)。

- イスラム帝国の使者が始めて唐に来訪する。

- 唐で「永徽律令」が施行される。

- オクサス川の戦いで敗北したサーサーン朝皇帝ヤズデギルド3世が暗殺される。

- 652年

- 唐で「唐律疏義(永徽律疏)」が編纂され、漢代からの「春秋決獄」が廃止される。

- 玄奘三蔵がインドから招来した経典や仏像を保存するため長安近郊の大慈恩寺に大雁塔が建てられる。

- 653年

- 孝徳天皇と中大兄皇子とが不和になり、中大兄皇子以下は飛鳥に還る。

- 東ローマ皇帝コンスタンス2世が教皇マルティヌス1世を捕縛しクリミア半島のケルソンに追放する。

- 唐で孔穎達・顔師古らにより『五経正義』180巻が選定される。

- 大慈恩寺大雁塔に書家褚遂良による「雁塔聖教序」の石碑が置かれる。

- 654年

- 西ゴート王レケスウィントが属人法を廃止し「西ゴート法典(リベル法典・裁判法典)」を公布する。

- 655年

- 皇帝コンスタンス2世率いる東ローマ帝国軍が小アジアのリュキアの海戦(帆柱の戦い)でイスラム帝国軍に惨敗。

- 唐の高宗の皇后王氏が廃され、武照が皇后に冊立される。

- 皇極天皇が重祚し、第37代斉明天皇となる。

- 656年 - ウスマーンが暗殺され、アリーが第4代カリフに選出される。

- この選出をめぐりイスラム帝国で第一次内乱が勃発( - 661年)。ラクダの戦いでアーイシャがアリーに敗北。

- 657年

- 唐軍により沙鉢羅可汗が捕えられ西突厥が唐の羈縻政策下に置かれる。高宗のこの時期に唐の領土は最大となる。

- スィッフィーンの戦い、アリーとムアーウィアの間で勝敗はつかず。

- ドゥーマト・アッ・ジャンダルの和議が結ばれるが、アリーからハワーリジュ派が離反。

- 658年

- 有間皇子が謀反の疑いで処刑される。

- 阿倍比羅夫が水軍180隻を率いて蝦夷を討ち、粛慎を平定する( - 660年)。

- 東ローマ皇帝コンスタンス2世がバルカン半島南部のスラブ人を制圧。

- この時のスラブ人は小アジアに入植させられ、帝国防衛のためのテマ制(軍管区制)の原型が形成される。

- 659年

- 斉明天皇が出雲国造に命じて「神の宮(出雲大社)」を作らせる。

660年代

- 660年

- 新羅と唐の連合軍(唐・新羅の同盟)が百済を滅ぼす。

- 唐で「皇帝」と「皇后」をそれぞれ「天皇」と「天后」に改名。

- 661年

- カリフのアリーがハワーリジュ派に暗殺される。

- シリア総督のムアーウィヤがカリフとなり、ダマスクスを都とするウマイヤ朝が成立。

- 百済復興支援のため斉明天皇が九州に出兵、百済王子豊璋らと日本軍が渡海。

- 筑紫国朝倉橘広庭宮にて斉明天皇が死去。中大兄皇子は皇太子のまま称制を継続。

- 吐火羅国を始めとする西域諸国が遣使を送って唐に内属する。

- これにより唐は于闐国(ホータン)以西、波斯国(サーサーン朝)以東の16国にそれぞれ都督を置く。

- モン族のハリプンチャイ王国が成立する。

- カリフのアリーがハワーリジュ派に暗殺される。

- 663年

- 白村江の戦いで、日本が唐・新羅連合軍に大敗する。

- 吐蕃の宰相ガル・トンツェンが吐谷渾を征服する。

- 東ローマ皇帝コンスタンス2世がローマに赴き教皇ウィタリアヌスと会見。

- コンスタンス2世は南イタリアからシチリア島に向かい、シラクサに宮廷を置く。

- 664年

- ウィットビー教会会議が開かれ、ローマ式典礼がケルト式典礼より優位に立つ。

- 甲子の宣により、冠位二十六階を制定し、氏上・民部・家部を定める。

- 対馬・壱岐・筑紫などに防人・烽火を設置し、筑紫に水城を築造。

- 665年頃 - クブラト・ハンが死去し大ブルガリアの部族連合が崩壊する。

- 北方のヴォルガ川中流域にはヴォルガ・ブルガール人、西方のバルカン半島にはドナウ・ブルガール人が拡大する。

- 666年 - 唐の高宗が武后とともに泰山にて封禅を行う。

- 667年 - 中大兄皇子が近江国近江宮(大津宮)へ遷都( - 672年)。

- 668年

- 東ローマ皇帝コンスタンス2世が滞在中のシチリア島で暗殺される。

- 唐が高句麗を滅ぼし、平壌に安東都護府を設置する(唐の高句麗出兵)。

- 中大兄皇子が即位し、第38代天智天皇となる。

- 尾張国の熱田社(熱田神宮)から新羅僧の道行が草薙剣を奪取する(草薙剣盗難事件)。

- 669年

- 内大臣中臣鎌足が大織冠を授けられて、「藤原」の姓を賜わり、翌日に死去。

- 藤原鎌足の発願で山城国山階寺(興福寺の前身)が創建される。

670年代

- 670年

- 全国的に戸籍をつくる(庚午年籍)。

- 聖徳太子時代に創建された法隆寺(若草伽藍)が炎上する。7世紀末までに再建がなされる。

- 吐谷渾を復興しようとした唐が大非川の戦いで吐蕃に敗北する。

- ウマイヤ朝軍がチュニジアに進軍し、ケルアン(カイラワーン)市の建設に着手( - 675年)。

- 671年

- 唐僧義浄が渡印のため広州を出航し室利仏逝(シュリーヴィジャヤ王国か)に到着。

- 新羅と唐が対立する(唐・新羅戦争)。

- 大友皇子が太政大臣となる。近江令の制定、天智天皇が水時計(漏刻)を作らせ時報を始める。

- 672年

- 天智天皇死去。

- 大友皇子が近江宮の首班となる(第39代弘文天皇)。

- 壬申の乱が起こる。

- 大海人皇子が大友皇子を倒し、第40代天武天皇として即位。

- 近江宮から飛鳥浄御原宮に遷る。

- 天智天皇死去。

- 673年 - ウマイヤ朝海軍がキュジコス半島を前線基地として確保。

- 674年 - キュジコス半島からウマイヤ朝海軍が東ローマ帝国首都コンスタンティノポリスを包囲。

- ウマイヤ朝の攻撃は678年まで断続的に行われるが、東ローマ海軍はギリシア火でこれを撃退。

- 675年

- 天武天皇が日本で最初の肉食禁止の詔を出す。

- 竜門石窟の奉先寺洞毘盧遮那仏が完成する。

- 676年 - 伎伐浦海戦で唐を破った新羅が朝鮮半島を統一。

- 678年 - 西安から出土した百済系将軍「禰軍」の墓誌(拓本)にこの年の唐の年号「儀鳳3年」と最古の「日本」という国号の記述が見られる。

- 679年 - 唐がタリム盆地のスイアブを占領、碎葉鎮と改称し、安西四鎮の一つとなる。

- スイアブはかつての西突厥の根拠地で、キルギス共和国のアク・べシム遺跡がそれに当たる。

680年代

- 680年

- カルバラーの戦い(カルバラーの悲劇)。

- 第3コンスタンティノポリス公会議で単意論が排撃される。

- オングロスの戦いで東ローマ軍がブルガール人に敗北。

- 唐で皇太子李賢(章懐太子)が廃される。

- 天武天皇が薬師寺建立の発願をする。

- 681年

- 飛鳥浄御原令の編纂を開始する。上野三碑の山ノ上碑が建てられる。

- ブルガール人アスパルフが第一ブルガリア帝国を建国し、プリスカを都に定める。

- 682年

- 東突厥の阿史那骨咄禄が唐の羈縻政策を脱して可汗を名乗り、第二可汗国が成立する。

- ウマイヤ朝軍のウクバ・イブン・ナーフィウがマグリブを制圧し大西洋に到達する。

- ドス・ピラスの王女ワック・チャニル・アハウ(「6の空」)がナランホに新王朝を建てる。

- 683年

- メッカにてイブン・アッズバイルがカリフを名乗る。

- ウマイヤ朝が反乱軍と激突しメッカのカーバ神殿が炎上(アルハッラーの戦い)、第二次内乱( - 692年)が勃発。

- マヤのパレンケ「碑文の神殿」の地下室にパカル王が埋葬される。

- 唐の皇帝高宗が死去し、息子の中宗が継ぐ。

- メッカにてイブン・アッズバイルがカリフを名乗る。

- 683年頃 - 天武天皇の下で富本銭が発行される。

- 684年

- 唐の中宗が退位させられ、睿宗が即位。徐敬業の反乱。

- 白鳳地震。八色の姓の制定。

- 685年 - ムフタールの反乱。

- 686年 - 天武天皇が死去し、第41代持統天皇が即位。大津皇子が謀反の疑いで処刑される。

- 687年 - テルトリーの戦いで、アウストラシア宮宰ピピン2世(中ピピン)がネウストリア宮宰ワラットを倒し、フランク王国の実権を握る。

- 688年 - 東ローマ皇帝ユスティニアノス2世とウマイヤ朝カリフのアブドゥルマリクとの間でキプロスを共同統治することに合意。

- 689年 - 飛鳥浄御原令を発令。

690年代

- 690年

- 戸令により庚寅年籍をつくる。第1回伊勢神宮内宮式年遷宮。

- 唐で高宗の皇后(則天武后)が自らを聖神皇帝と称し「天授」と改元する。

- 国号を「周」とし唐王朝は一時断絶( - 705年)。洛陽を神都と改称して遷都し、中国各地に大雲経寺を設置。

- 東ローマ皇帝ユスティニアノス2世の命によりパウリキアヌス派の創始者であるアルメニア人コンスタンティノス・シルヴァノスが火刑に処される。

- 691年

- 則天武后が「仏先道後」の国是を定め、仏教保護政策を進める。

- 唐僧義浄による『南海寄帰内法伝』が完成する。

- 東ローマ皇帝ユスティニアノス2世がトゥルロ教会会議を開催する。

- 692年

- ウマイヤ朝カリフのアブドゥルマリクによりエルサレムの岩のドームが完成する(688年 - )。

- セバストポリスの戦いで、ウマイヤ朝軍が東ローマ軍を破る。

- 693年 - ウマイヤ朝カリフのアブドゥルマリクがダマスカスでイスラーム王朝初の金貨(ディナール)を打刻させる。

- 694年

- 持統天皇が藤原京に都を遷す。

- 唐にマニ教が伝来する。

- 695年 - レオンティオスの政変で東ローマ皇帝ユスティニアノス2世が捕縛され、鼻を削がれてクリミア半島ケルソンへ追放される。

- 696年

- ルペルトがザルツブルクにドイツ語圏最古の聖ペーター教会修道院を建設する。

- 則天武后が嵩山にて封禅を行う。

- 697年 - 持統天皇が譲位し、第42代文武天皇が即位する。

- 698年

- ウマイヤ朝のハサン・イブン・アル・ヌゥマーンがカルタゴの戦い(698年)で東ローマ帝国に勝利し、北アフリカのほぼ全域を制圧。

- 靺鞨人大祚栄が震国(後の渤海)を建国。

- 699年 - 葛城山の行者役小角を伊豆大島に配流する。

700年代

- 700年

- 飛鳥寺の大僧都道昭が死去、日本最初の火葬にされる。

- 日本三古碑の一つとされる栃木県大田原市の那須国造碑が建立される。

7世紀

- コロンビアのボゴタ地方にチブチャ人が定住し、チブチャ文化(ムイスカ文化)が成立する( - 1600年代)

時代の動向

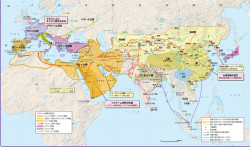

東アジア

大陸

前世紀末に華北を再統一し、さらに南北朝の対立を解消した武川鎮軍閥出身の楊氏(普六茹氏)の隋が内乱の末に崩壊し、群雄割拠の中からやはり武川鎮軍閥出身の出身の李氏(大野氏)の唐が内乱を収拾して統一王朝を建設する。唐は建国当初はモンゴル高原の東突厥の後塵を拝していたが、第二代皇帝太宗李世民はこれを屈服させて羈縻支配に置き、唐を世界帝国に成長させる。唐は武則天の武周に取って代わった一時期を含め本世紀に最盛期を迎える。しかし、本世紀末の682年より東突厥は唐の支配より再び独立を果たし、唐と南北に対峙するようになる。

朝鮮半島

日本

日本では飛鳥時代(古墳時代終末期)にあたる。

- 終末期古墳には山田高塚古墳・石舞台古墳・牽牛子塚古墳・キトラ古墳・高松塚古墳が挙げられ、大王墓を中心に八角墳が出現する。

- 645年に孝徳天皇が即位するとこの年を大化元年と定め、日本における最初の元号が誕生した(「大化の改新」を参照)。

- 7世紀後半から8世紀初頭ごろに対外的な国号を「倭国」から「日本」へ改めている。

- 君主の称号が治天下大王(あめのしたしろしめすおほきみ)から天皇に改められた。

- 北海道では続縄文文化から擦文文化に移行。

西アジア

南アジア

東南アジア

ヨーロッパ

人物

イスラム世界

ムハンマドと正統カリフ

- ムハンマド(570年頃 - 632年)- イスラム教開祖・最後の預言者・その言行が『クルアーン』に記録される

- アブー・バクル(573年 - 634年) - 初代正統カリフ(在位632年 - 634年)・ムハンマドの教友(サハーバ)

- ウマル(592年? - 644年)- 第2代正統カリフ(在位634年 - 644年)・ムハンマドの教友(サハーバ)

- ウスマーン(574年 - 656年)- 第3代正統カリフ(在位644年 - 656年)・ムハンマドの教友(サハーバ)

- アリー(600年頃 - 661年)- 第4代正統カリフ(在位656年 - 661年)・ムハンマドの従兄弟で娘婿・シーア派では初代イマームとされる

- アムル・イブン・アル・アース(583年 - 664年) - 正統カリフ時代の将軍・アレクサンドリア包囲戦に勝利しエジプトを征服

- ハーリド・イブン・アル・ワリード(592年 - 642年) - 正統カリフ時代の将軍・ヤルムークの戦いに勝利しシリアを征服・別名「アッラーの剣」

- サード・イブン・アビー・ワッカース(595年 - 664年) - 正統カリフ時代の将軍・ニハーヴァンドの戦いに勝利しペルシアを征服

- ザイド・イブン・サービト(611年 - 665年/666年) - イスラム帝国の書記・カリフのウスマーンに命じられ『クルアーン』正典を編纂する

- ハンサー(575年 - 646年) - 無明時代からイスラム時代にかけての女流詩人・アラビア語の悲歌(リサー)を完成させる

- アーイシャ(614年頃 - 678年) - ムハンマドの3番目の妻・カリフのアブー・バクルの娘・ラクダの戦いではカリフのアリーと対決

ウマイヤ朝

- ムアーウィヤ (603年頃 - 680年) - ウマイヤ朝初代カリフ (在位661年 - 680年)・アリーと敵対しカリフ世襲化を行う

- ウクバ・イブン・ナーフィウ(622年 - 683年) - ウマイヤ朝の将軍・マグリブ各地を占領しチュニジアに軍営都市ケルアンを建設

- イブン・アッズバイル(624年頃 - 692年) - イスラム帝国の第二次内乱の指導者・アブー・バクルの孫でカリフを名乗る

- フサイン・イブン・アリー(626年 - 680年) - アリーの次男・シーア派では第3代イマームとされる・カルバラーの戦いで虐殺される

- アフタル(640年 - 710年) - アラブ人キリスト教徒の詩人・ウマイヤ朝に招かれ宮廷詩人となるが部族の争いで殺害される

- ハサン・アルバスリー(642年 - 728年) - イスラム教の思想家・禁欲主義を唱え最初期のスーフィーとされる・バスラで活躍し墓が残る

- ヤズィード1世(645年 - 683年) - ウマイヤ朝第2代カリフ(在位680年 - 683年)・カルバラーの戦いでアリー家を殲滅する

- アブドゥルマリク(647年 - 705年) - ウマイヤ朝第5代カリフ(在位685年 - 705年)・第二次内乱を鎮圧し岩のドームを建設

- ハサン・イブン・アル・ヌゥマーン(? - 700年頃) - ウマイヤ朝の将軍・北アフリカのカルタゴを占領し東ローマ帝国の支配を終わらせる

- ハッジャージ・イブン・ユースフ(661年 - 714年) - ウマイヤ朝の将軍・イラク総督・第二次内乱を徹底的に鎮圧・乱後の国内整備にも携わる

キリスト教世界

フランク王国

- ブルンヒルド(543年頃 - 613年) - フランク王国アウストラシア王シギベルト1世の王妃・子や孫の摂政となる

- ガルス(ガル)(550年頃 - 646年頃) - アイルランド出身の修道士・コルンバヌスの弟子・現スイスのザンクト・ガレン修道院を建立

- ピピン1世(580年頃 - 640年) - フランク王国の宮宰(在職615年/623年 - 629年)・カロリング家の祖で「大ピピン」と呼ばれる

- クロタール2世(584年 - 629年) - フランク王国ネウストリア王(在位613年 - 629年)・ブルンヒルドを倒しフランク王国を再統一

- ダゴベルト1世(603年 - 639年) - フランク王国(統一フランク)国王(在位629年 - 639年)・パリ郊外のサン・ドニ大聖堂を建立

- ピピン2世(635年/640年 - 714年) - フランク王国の宮宰(在職680年 - 714年)・ピピン1世の娘の子で「中ピピン」と呼ばれる

- ウィリブロルド(658年 - 739年) - ノーサンブリア出身の修道士・オランダのフリースラント地方で宣教しユトレヒト初の司教を務めた

ローマ教皇

- グレゴリウス1世(540年 - 604年)- ローマ教皇(在位590年 - 604年)・ゲルマン系諸民族への宣教を推進・四大ラテン教父の一人

- マルティヌス1世(? - 655年) - ローマ教皇(在位649年 - 653年)・単意論の「テュポス」を否定し東ローマ皇帝に追放される

イングランド・アイルランド

- コルンバヌス(540年 - 615年) - アイルランドの修道士・コルンバの弟子・西欧各地にケルト系修道制を伝えボッビオ修道院を建立

- エイダン(? - 651年) - アイルランドの修道士・リンデスファーン修道院を建立し北部イングランドの布教に努める

- オスウィ(612年頃 - 670年) - イングランド七王国のノーサンブリア王(在位642年 - 670年)・ウィットビー教会会議を開催

- ウィットビーのヒルダ(614年 - 680年) - ノーサンブリア王族出身の修道女・エイダンに師事し教会会議開催地ともなるウィットビー修道院を設立

- ウィルフリッド(633年頃 - 709年頃) - リポン司教・ウィットビー教会会議ではローマ式典礼側を代表しケルト式典礼派を論破する

- カスバート(634年頃 – 687年) - リンデスファーン修道院長・奇跡譚で知られノーザンバーランドの守護聖人となる

- エゼルベルト(560年頃 - 616年) - ケント王(在位580年頃 - 616年)・ブレトワルダ(上王)・最初期にキリスト教を受容

- キャドモン(7世紀) - イングランドのノーサンブリアの詩人・無学文盲だったが宗教的啓示を得て「創世記」など神を讃える詩を造った

西ゴート王国

- セビリャのイシドールス(560年 - 636年) - 西ゴート王国のセビリャ大司教・神学者・著作に『語源論』がある・長兄レアンデルも神学者

- レケスウィント(? - 672年) - 西ゴート王国国王(在位649年 - 672年)・西ゴート法典を公布・「グアラザールの宝物」でも有名

東欧

- サモ (スラヴ人の王)(600年頃 - 658年) - サモ王国の建国者・スラブ諸族を最初にまとめシレジアからスロヴァキアに拡がる国家を建設

- アスパルフ(644年頃 - 700年頃) - 第一次ブルガリア帝国の建国者(在位681年 - 700年頃)・プリスカを都とし東ローマから自立

東ローマ帝国

- ヘラクレイオス(575年 - 641年) - ヘラクレイオス朝の東ローマ皇帝(在位610年 - 641年)。シリア・エジプトを喪失・「エクテシス」を発布。

- マルティナ(? - 641年以降) - ヘラクレイオス帝の後妻で実の姪・実子ヘラクロナスを皇帝として擁立するも反乱により失脚

- コンスタンス2世ポゴナトス(630年 - 668年) - ヘラクレイオス朝の東ローマ皇帝(在位641年 - 668年)・「テュポス」を発布。

- コンスタンティノス4世(650年頃 - 685年?) - ヘラクレイオス朝の東ローマ皇帝(在位668年 - 685年)・イスラムに反撃を開始。

- セルギオス1世(? - 638年) - コンスタンティノポリス総主教(在位610年 - 638年)・単意論をまとめ「エクテシス」を起草。

- ソフロニオス(560年 - 638年) - エルサレム総主教(在位634年 - 638年)。キリスト教神学者・単意論に反対するがウマル憲章は受容。

- ヨアンネス・クリマコス(579年 - 649年) - シナイ山の聖カタリナ修道院長。修道生活の手引きとなる『天国への階梯』を執筆。

- マクシモス(580年頃 - 662年) - 東ローマ帝国の神学者で修道士(証聖者・表信者)。書簡「神学と受肉の摂理について」が有名。

- シリアのイサアク(7世紀) - ニネヴェのネストリウス派主教・修道士・神秘主義者・修道生活を通して『修行的説教集』をまとめる

- カーヒナ(? - 698年) - 北アフリカのベルベル人の女王・東ローマ帝国軍とともにカルタゴの戦いで戦うがイスラム軍に敗北し戦死。

- ヘリオポリスのカリニコス(生没年不詳) - 東ローマ帝国の技術者・コンスタンティノポリス包囲戦で使われた「ギリシア火」を開発か。

イラン

- ホスロー2世 (? - 628年)- サーサーン朝のシャー(在位590年 - 628年)。エジプト・シリアをめぐって東ローマ帝国と戦う。

- ヤズデギルド3世 (? - 651年)- サーサーン朝最後のシャー(在位632年 - 651年)。ニハーヴァンドの戦いで大敗し殺害される。

インド・チベット

- ソンツェン・ガンポ(581年頃 - 649年) - 古代チベットの王で吐蕃の建国者。唐から文成公主を、ネパールからチツンを娶る。

- ハルシャ・ヴァルダナ(590年 - 647年) - インドのヴァルダナ朝の王(在位606年 - 647年)。北インドを統一し玄奘を引見。

- バーナ(生没年不詳) - インドの詩人・サンスクリットによりハルシャ王を讃える『ハルシャチャリタ』を書く。

- プラケーシン2世(? - 642年) - インドの前期チャールキヤ朝の王(在位609年 - 642年)。ハルシャをナルマダー川で撃退。

- ブラーマグプタ(598年 - 668年) - インドの数学者・天文学者・著作『ブラーマ・スプタ・シッダーンタ』では「ゼロの概念」の最古の言及あり。

- チャンドラキールティ(月称)(7世紀) - インド仏教の中観派の学僧・バーヴァヴィヴェーカの論証優先を批判し分派する(帰謬論証派)。

中央アジア

- 統葉護可汗(? - 628年) - 西突厥の可汗(在位619年頃 - 628年)・波斯を抑え鉄勒を併合し西突厥に最盛期をもたらすが暗殺される

東アジア

隋

- 煬帝(楊広)(569年 - 618年) - 隋王朝第2代皇帝(在位604年 - 618年)・高句麗遠征に失敗し殺害される

- 陸法言(生没年不詳) - 隋の音韻学者・漢字発音の標準を定め『切韻』5巻を編纂・これは現存最古の韻書で科挙にも影響

- 竇建徳(573年 - 621年) - 隋末唐初に割拠した群雄・高句麗遠征軍から逃れて河北で自立・宇文化及を倒すが李世民に敗北

- 李密(582年 - 618年) - 隋末唐初に割拠した群雄・楊玄感の反乱に続いて挙兵し河南で自立・王世充に敗北する

- 王世充(? - 621年) - 隋末唐初に割拠した群雄・洛陽にて恭帝侗を擁立・さらに自ら皇帝を名乗るが李淵に敗北

唐

- 高祖(李淵)(566年 - 635年) - 唐の初代皇帝(在位618年 - 626年)・隋末の混乱から唐を建国

- 太宗(李世民)(598年 - 649年) - 唐の第2代皇帝(在位626年 - 649年)・その治世が「貞観の治」

- 高宗(李治)(628年 - 683年)- 唐の第3代皇帝(在位649年 - 683年)。唐の最大版図を実現。

- 則天武后(624年 - 705年) - 唐の第3代皇帝高宗の皇后・周の女帝(在位690年 - 705年)・「武韋の禍」の一人

- 李靖(571年 - 649年) - 唐の政治家・軍人・突厥や吐谷渾の征討に功があった・『李衛公問対』にその言行が残る

- 房玄齢(578年 - 648年) - 唐の政治家・尚書左僕射・杜如晦とともに「房杜」と呼ばれ「貞観の治」を指導

- 魏徴(580年 - 643年) - 唐の政治家・諫議大夫・『貞観政要』に多くの言行が残る

- 杜如晦(585年 - 630年) - 唐の政治家・尚書右僕射・房玄齢とともに「房杜」と呼ばれ「貞観の治」を指導

- 長孫無忌(? - 659年) - 唐の政治家・太宗の皇后の兄・『唐律疏義』『隋書』を編纂・則天武后と対立し失脚し自殺

- 蘇定方(592年 - 667年) - 唐の軍人・東西突厥を制圧・吐蕃との戦いや百済・高句麗制圧に功があり唐の領土を拡大

- 李勣(594年? - 669年) - 唐の政治家・軍人・武后の冊立を支持・高句麗を滅ぼすことにも功があった

- 狄仁傑(630年 - 700年) - 唐の政治家・宰相・高宗から則天武后にまで仕え「国老」と称される。

- 王玄策(生没年不詳) - 唐の文官・インドのヴァルダナ朝へ外交使節として赴く。ハルシャ王没後のインドの内紛に介入。

- 駱賓王(640年? - 684年?) - 唐の詩人・「初唐の四傑」の一人・徐敬業の反乱に与し檄文を起草するが乱後は消息不明。

- 欧陽詢(557年 - 641年) - 唐の儒家・書家であり初唐の三大家の一人・代表作に「九成宮醴泉銘」がある。

- 虞世南(558年 - 638年) - 唐の政治家・書家であり初唐の三大家の一人・代表作に「孔子廟堂碑」がある。

- 褚遂良(596年 - 658年) - 唐の政治家・書家であり初唐の三大家の一人・代表作に「雁塔聖教序」がある。

- 閻立本(? - 673年) - 唐の政治家・宮廷画家。人物図・肖像画を得意とし「歴代帝王図巻」ほかを描く。

- 尉遅乙僧(生没年不詳) - 唐の画家・西域于闐(ホータン)出身で父も画家・西域の画法を用い『歴代名画記』での評価は高い

- 法琳(572年 - 640年) - 唐代の僧侶・道士傅奕の排仏論に対し『破邪論』でこれを攻撃し仏教の優位を説いた

- 孔穎達(574年 - 648年) - 唐の訓詁学者・国子監祭酒・孔子の子孫・「五経正義」を撰述。

- 顔師古(581年 - 645年) - 唐の訓詁学者・秘書監・顔之推の子・「五経正義」の選定に参加・『漢書』に注をつける。

- 玄奘(三蔵法師)(602年 - 664年) - 唐の僧侶・インドのヴァルダナ朝に渡る・『大唐西域記』を書く。

- 基(慈恩大師)(632年 - 682年) - 唐の僧侶・玄奘の弟子で唯識論を大成し法相宗を起こす。

- 義浄(635年 - 713年) - 唐の僧侶・海路からヴァルダナ朝崩壊後のインドに渡り、『南海寄帰内法伝』を書く。

- 慧能(638年 - 713年) - 唐の僧侶・禅宗第六祖。漸悟の北宗に対し頓悟の南宗を興す。『六祖壇経』を残す。

- 寒山・拾得(生没年不詳) - 唐の僧侶・天台山国清寺に属し豊干とともに「国清三隠」と呼ばれる・寒山は「寒山詩」の作者か。

- 薛懐義(? - 695年) - 唐の僧侶・則天武后の寵愛を受け洛陽白馬寺寺主となる・大雲経の効験を説き諸国の大雲経寺に頒布。

- 法蔵(賢首大師)(643年 - 712年) - 唐の僧侶・華厳宗第三祖・則天武后の庇護で実叉難陀に『華厳経』を訳させ教学を大成。

- 阿羅本(活躍時期635年 - 638年) - キリスト教ネストリウス派(景教)の宣教師で「大秦景教流行中国碑」に名が残る。

- 張鷟(658年? - 730年) - 唐の文人・その著作『遊仙窟』は中国では佚書となり日本で愛好された・ほかに『朝野僉載』など。

- 孫思邈(? - 682年) - 唐の医学者・道士・診察や薬方をまとめた『備急千金要方』『千金翼方』が有名で「薬王」とも呼ばれる。

渤海

- 大祚栄(? - 719年) - 渤海の初代国王(在位698年 - 719年)。東牟山に都城を築き独立・後に唐の冊封を受ける。

朝鮮

- 武烈王(602年? - 661年) - 新羅の王(在位654年 - 661年)。百済を滅ぼす。文武王は子。

- 元暁(617年 - 686年) - 新羅の華厳宗の僧侶。渡唐は果たせないが『華厳経疏』ほか著作を残す。諡号は和諍国師。

- 義湘(625年 - 702年) - 新羅の華厳宗の僧侶。唐に渡って智儼に学ぶ。浮石寺開山で諡号は円教国師。

- 文武王(? - 681年) - 新羅の王(在位661年 - 681年)。唐との戦争で唐を退け朝鮮半島を統一。

日本

- 蘇我馬子(551年? - 626年) - 飛鳥時代の豪族・大臣(嶋大臣)・丁未の乱に勝利し仏教崇拝を進める

- 推古天皇(554年 - 628年) - 第33代天皇(在位592年 - 628年)・敏達天皇の皇后・日本最初の女帝

- 聖徳太子(厩戸皇子)(574年 - 622年) - 推古天皇の摂政・用明天皇の皇子・遣隋使の派遣や法隆寺の建立を行う

- 小野妹子(生没年不詳) - 飛鳥時代の政治家・遣隋使として隋に赴く・翌年には隋使裴世清を伴って帰国する

- 鞍作止利(生没年不詳) - 飛鳥時代の渡来系の仏師・法隆寺金堂本尊銅造釈迦三尊像が代表作

- 蘇我入鹿(610年? - 645年) - 飛鳥時代の政治家・大臣・上宮王家を滅ぼすが乙巳の変で中大兄皇子らに滅ぼされる

- 藤原鎌足(中臣鎌足)(614年 - 669年) - 飛鳥時代の政治家・内大臣大織冠・藤原氏の祖・大化の改新で活躍

- 天智天皇(中大兄皇子)(626年 - 671年) - 第38代天皇(在位668年 - 671年)・蘇我氏を滅ぼし大化の改新を進める

- 阿倍比羅夫(生没年不詳) - 飛鳥時代の軍人・蝦夷を討ち海を渡って粛慎を平定した・白村江の戦いでも活躍する

- 弘文天皇(大友皇子)(648年 - 672年) - 第39代天皇(在位672年 - 672年)・天智天皇の皇子・壬申の乱に敗北

- 天武天皇(大海人皇子)(631年? - 686年) - 第40代天皇(在位673年 - 686年)・天智天皇の弟・壬申の乱に勝利

- 道昭(629年 - 700年) - 法相宗の僧・遣唐留学僧として唐で玄奘に学ぶ・帰国後は教化につとめる・行基は弟子

- 役小角(634年? - 701年?) - 修験道の開祖・葛城山などで修行・山岳信仰の隆盛により「役行者」と呼ばれ「神変大菩薩」と号される

- 額田王(生没年不詳) - 飛鳥時代の女性歌人・斉明朝から持統朝に活躍し『万葉集』に歌が残る

- 持統天皇(645年- 702年) - 第41代天皇(在位690年 - 697年)・天智天皇の皇女で天武天皇の皇后・藤原京に遷都

架空のできごと

- 618年 - 619年 - 突厥の曷薩那可汗の命により、花木蘭が男装して父の身代わりとなって徴兵に応じ各地で戦う(褚人穫『隋唐演義』)。

- 618年前後 - 武術家神腿張の息子小虎は鄭王王世充により父を殺され自身も重傷を負って少林寺に落ち延びる。父の仇を討つため少林寺にて修行に励む小虎の前に将軍李世民が現れ、共に王世充を倒すために立ち上がることを決意する(張鑫炎監督の香港映画「少林寺」)。

- 629年 - 天界での乱暴狼藉の罰として、釈迦如来により500年間五行山に幽閉されていた孫悟空が、取経渡天の旅の途中の玄奘三蔵に出会って戒めを解いてもらい、弟子となって旅の列に加わる(呉承恩『西遊記』)。

- 671年 - 後に新羅華厳宗の祖となる義湘が入唐して教学を修めて帰国する時、義湘を慕う美女善妙は彼への思いやみがたく、別れの悲しみのあまりその後を追うが、最後には海中に身を投じ、巨大な竜に変じて義湘の船を守護し、新羅への帰路を導いていく(京都高山寺蔵『華厳宗祖師絵伝』の「義湘絵」)。

- 684年 - 飢饉に見舞われた羽生蛇村に堕辰子が降臨、飢えに耐え切れなかった村人がその肉を食べ、村に呪いが降りかかる(『SIREN (ゲームソフト)』)。

脚注

注釈

関連項目

- 年表

外部リンク

- ウィキメディア・コモンズには、7世紀に関するカテゴリがあります。