鷲塚城(わしづかじょう)は、三河国碧海郡鷲塚村(現在の愛知県碧南市)にあった日本の城。「三河鷲塚城」とも呼ばれる。

鷲塚城

鷲塚城は現在の碧南市尾城町2丁目にあった城。「三河鷲塚城」とも呼ばれる。

概要

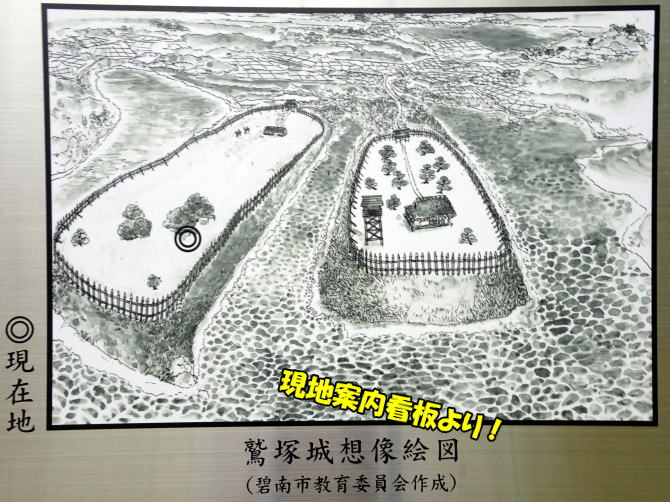

鷲塚城は、衣ヶ浦(ころもがうら、三河と知多半島の間に位置する入江)の南端東岸、東浦と呼ばれた入江に突き出た半島部分に築かれた。浸食谷を中央に挟んで南に突き出た二つの半島状台地にあったという。西の丘は「水野氏の馬場」と呼ばれ、居館は東の丘にあったという。『旭村誌』によると、東の曲輪は東西50間(91メートル)、南北150間(273メートル)、低地との比高は4間(7メートル)とある。地名に「城山」「尾城(尾白)」の名を残した。

歴史

鷲塚村は永禄4年(1561年)まで吉良氏の支配を受けていた。この年、吉良義昭が藤波畷の戦い(西尾市吉良町)において徳川家康に敗れると、岡崎の徳川家康の支配地に変わった。鷲塚城は永禄5年(1562年)徳川家康の命により築造された。

刈谷城主水野忠政の九男水野忠重は、鷲塚村の片山家に身を寄せていたが、永禄4年より岡崎の徳川家康に仕え、永禄6年(1563年)から翌年にかけて勃発した三河一向一揆において戦功を挙げた。この功績により、永禄7年(1564年)水野忠重は鷲塚城主に任ぜられた。鷲塚城は、水野忠重の子で備後福山藩の初代藩主となる水野勝成の生誕地であった可能性がある。

水野忠重が鷲塚城主を務めたのは天正8年(1580年)まで。同年、織田信長家臣の佐久間信盛が追放されて三河刈谷城も没収されると、忠重は信長より刈谷城を与えられた。

鷲塚城は天正18年(1590年)まで代官が置かれていたが、以後は廃城となった。この年、徳川家康は豊臣秀吉により関東移封を命ぜられ、家康が支配した三河は秀吉の信頼が厚い田中吉政に与えられた。

遺構

現在は宅地化などにより滅失し、遺構は存在しない。現在の尾城公園は、城館跡の西に当たる浸食谷に位置する。城館があった付近は、伊勢湾台風の復興工事の際に大量の土砂が削り取られたため、往時をしのぶものは一切残されていない。

アクセス

- 名鉄三河線碧南中央駅より、くるくるバス・パープルコース「神有町」停下車、徒歩2分。

脚注

関連項目

- 日本の城一覧

- 水野氏