川瀬 巴水(かわせ はすい、1883年(明治16年)5月18日 - 1957年(昭和32年) 11月27日)は、日本の大正・昭和期の浮世絵師、版画家。本名は川瀬 文治郎(かわせ ぶんじろう)。

衰退した日本の浮世絵版画を復興すべく版元渡邊庄三郎とともに新しい浮世絵版画(四者協業)である新版画を確立した人物として知られる。近代風景版画の第一人者であり、日本各地を旅行し旅先で写生したスケッチを元に木版画作品を数多く発表、日本的な美しい風景を叙情豊かに表現し「旅情詩人」「旅の版画家」「昭和の広重」などと呼ばれる。アメリカのロバート・ミューラーは川瀬巴水の木版画蒐集家として有名である。かつては国内よりもむしろ海外での評価が高く、浮世絵師の葛飾北斎・歌川広重等と並び称される程の人気がある。

仮名垣魯文は伯父に当たる。

経歴

1883年(明治16年)、東京府芝区露月町(現・港区新橋五丁目)に糸屋兼糸組物(組紐)職人・庄兵衛と妻かんの長男として生まれる。本名は文治郎。10代から画家を志し14歳の時、川端玉章門下の青柳墨川に日本画を学ぶ。次いで19歳の時には荒木寛友にも日本画を学ぶが両親の反対に遭い1、2年程で描くのをやめている。父親の家業を継ぐが画家になる夢を諦めきれず、家業が傾いた折に妹夫婦に商売を任せ、1908年(明治41年)に顔馴染であった日本画家・鏑木清方の門を25歳にして叩いたが、20代も半ばを過ぎた遅い始まりに難色を示され洋画家の道を勧められた。その為当時、洋画家の集まりとして知られた白馬会葵橋洋画研究所に入り、また、岡田三郎助から洋画を学ぶ。しかし洋画の世界には馴染めなかったようで、1910年(明治43年)の27歳の時、一度は入門を断られた清方に再度入門を申し出て許されると約2年の修行を経て「巴水」の画号を清方より与えられ日本画家となった。巴水は1912年(明治45年)に初めて巽画会に「うぐいすきく二娘」を出品、その後も烏合会や郷土会の展覧会に作品を出品し、また賞を獲得した。1913年(大正2年)頃からは小説挿絵や銀座の白牡丹で図案の仕事を始め、京橋の画廊画博堂では1916年(大正5年)頃より風景画、美人画、風俗画などの肉筆画の頒布会を開催している。1917年(大正6年)に吉川ムメ(後に梅代と改名)と結婚し、芝区愛宕下町に居住する。

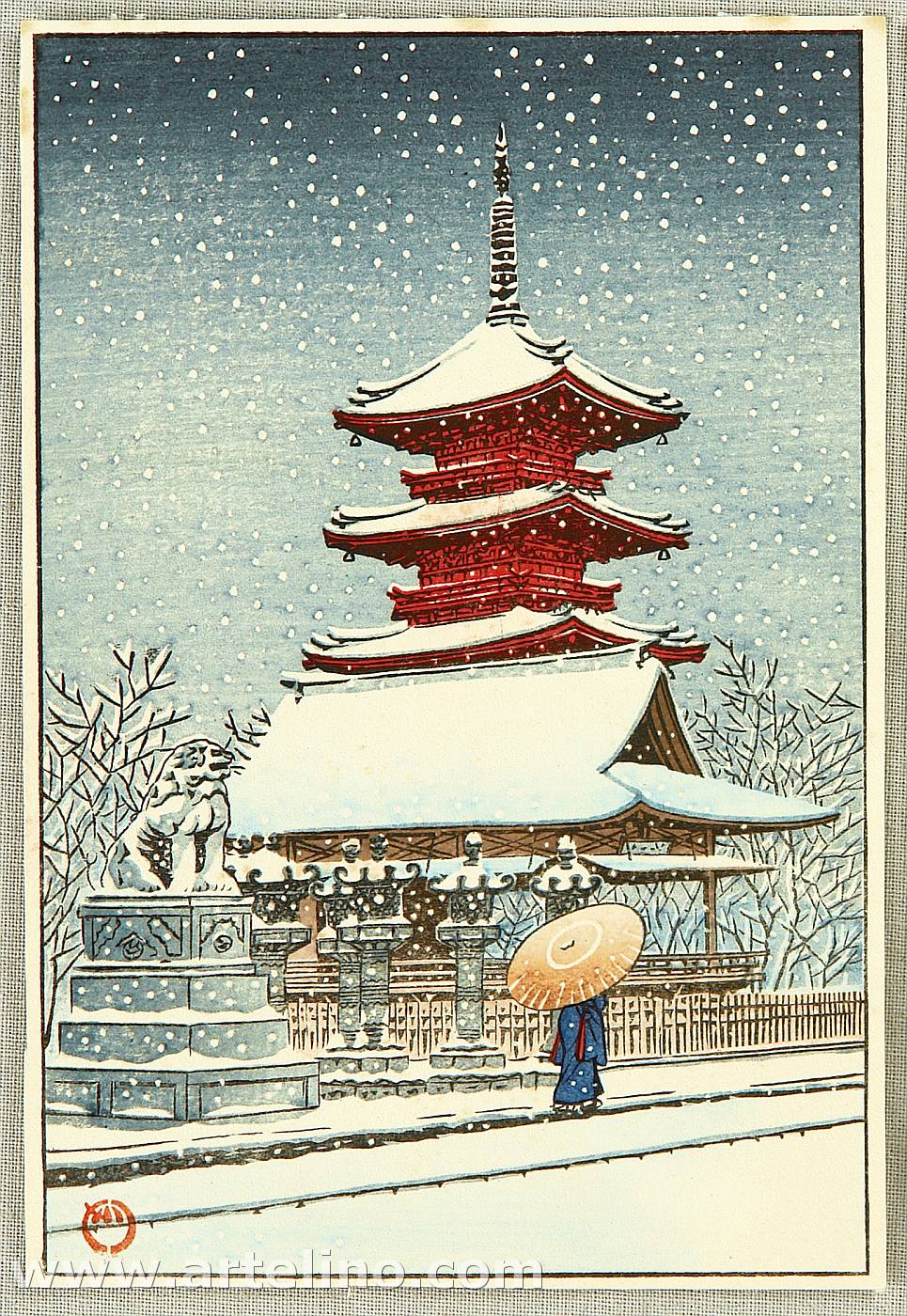

師の清方が得意とした美人画で行き詰まりを感じ始め、1918年(大正7年)の郷土会第四回展に出品された同門・伊東深水の渡辺版画店木版画「近江八景」に感銘を受けて版画作成に興味を持つようになる。当時浮世絵版画は衰退の一途を辿っていたが、幼い頃によく滞在した栃木県塩原を描いた風景版画「塩原おかね路」、「塩原畑下り」、「塩原しほがま」の3点を試作、数々の作品を後に新版画と呼ばれる浮世絵風の版画制作に力を入れていた渡辺版画店により同年に出版される。これら巴水の木版画デビュー作となった「塩原三部作」は好評を博し、渡辺版画店の渡辺庄三郎は巴水に新版画の風景画を委ねるようになる。以降の巴水は版画作成を主体とするようになり、終生、夜、雪などといった詩情的な風景版画を貫いた。始めは伊東深水の影響が大きかったが、次第に歌川広重や小林清親の風景版画を研究していき、技法的な工夫も見られる。また全国各地に取材しており、数量も多い。新版画家中、織田一磨による石版画の風景画に対抗するかのように、木版風景画で良く知られた存在である。

1920年(大正9年)、各地を取材した最初の連作となる「旅みやげ第一集」を完成する。これにより版画家としての地位を確立させた。同年には木版画集「三菱深川別邸の図」を制作、三菱財閥から国内外の関係者や得意先へ贈呈され巴水の名が世界的に伝わることとなった。1921年(大正10年)、「東京十二題」、「旅みやげ第二集」を完成する。1922年(大正11年)から「日本風景選集」を予約出版、1926年(大正15年)に完成する。精力的に活動をしていた矢先の1923年(大正12年)、関東大震災で被災して写生帖188冊などの多くのスケッチを焼失し、一時失意の底に沈んだ。同年10月22日から翌1924年(大正13年)2月上旬にかけて巴水の生涯で最長となる関西以西への写生旅行に出かける。同1924年からは「旅みやげ第三集」を出版、1929年(昭和4年)に完成し巴水様式が確立された。

1930年(昭和5年)3月、アメリカ合衆国オハイオ州にあるトレド美術館主催の現代日本版画展に92図を出品する。6月には郷土会第十五回展において巴水版画展を催し、127図を出品する。同年には震災からの復興中途の東京を主題とした「東京二十景」が完成、また、東京府荏原郡馬込町平張975番地(現・大田区南馬込3丁目17番地)に洋館づくりの家を建てた。1931年(昭和6年)、「東海道風景選集」の制作に取り掛かる。1932年(昭和7年)に東北地方・北海道方面に旅行、第3回現代創作版画展に97図を 近代浮世絵版画展に74図を出品する。また、鉄道省国際観光局日本観光宣伝用ポスターを深水と伴に制作し各1万枚が庄三郎から出版された。1933年(昭和8年)に「日本風景集東北篇」を完成する。日本美術協会第93回展において「冨士川の夕」を出品、銅賞を獲得した。1936年(昭和11年)にトレド美術館主催の第2回現代日本版画展へ出品、同年には「日本風景集東日本編」を完成するも、「新東京百景」は6図を制作したのみで未完となってしまった。巴水はこの頃より数年間に及ぶ不調の時を過ごす。巴水と密接な関りのある庄三郎も、1936年から1941年の巴水の版画について「この時代の巴水はよくない」と評した。1937年(昭和12年)には銅版画「妙見の楠(香川県豊浜)」を制作しているが、これは巴水の不調対策とされている。

1939年(昭和14年)6月1日から7月4日にかけて山川秀峰の誘いを受け朝鮮へ旅行、同年に「朝鮮八景」を 翌1940年(昭和15年)には「続朝鮮八景」を制作した。「朝鮮八景」では震災後作品にみられた巧緻な描写と震災前作品にみられた大胆で広大な配置を取り戻し、戦後の作品へ続く新生面を開いたとされる。1943年(昭和18年)に「日本風景集Ⅱ 関西篇」が完成する。1944年(昭和19年)、戦災の悪化に伴い栃木県塩原市に夫婦で疎開する。1947年(昭和22年)に「東海道風景選集」を完成する。1948年(昭和23年)、東京都大田区池上に引越す。同年、日本橋三越本店において巴水肉筆展を開催した。1952年(昭和27年)、文部省文化財保護委員会無形文化課において伝統的木版技術記録を作成して永久保存することが決定され、伝統的木版技術保持者として巴水と深水が絵師として選ばれる。翌1953年(昭和28年)に渡邊木版画店により制作された巴水の無形文化財技術保存記録木版画「増上寺の雪」が完成した。1955年(昭和30年)に銀座松屋で開かれた現代版画五人展に参加した。1957年(昭和32年)11月、東京都大田区池上町(現・大田区上池台)の自宅において胃癌のため死去した。行年74。絶筆となった「平泉金色堂」の本摺りは巴水の没後に完成し、百ヶ日の法要の場で友人や知人に配られた。墓所は世田谷区北烏山の万福寺。法名は釈明巴水信士。「旅情の版画家川瀬巴水を偲び」の碑もある。

巴水に魅せられたジョブズ

2021年7月1日、NHKは『スティーブ・ジョブズ 「美」の原点』と題するWeb特集を公開した。 この記事によると、アップルコンピューターの共同創業者であるジョブズが子どもの頃、友人であるビル・フェルナンデスの自宅で巴水の新版画と出会ったこと、また、その出会いが、その後の美的センスや製品作りに影響を及ぼしたであろうことが、詳しく記されている。

2022年10月29日放送のテレビ東京『新美の巨人たち 巴水「秋の越路」× 林家たい平』でも、ジョブズが亡くなる直前まで巴水の作品を部屋に飾ってあったことを取り上げている。

作品

木版画

- 「塩原おかね路」 江戸東京博物館所蔵 1918年(大正7年)

- 「塩原しほがま」 江戸東京博物館所蔵 1918年(大正7年)

- 「塩原畑下り」 江戸東京博物館所蔵 1918年(大正7年)

- 「東京十二題 こま形河岸」 江戸東京博物館所蔵 1919年(大正8年)

- 「東京十二題 深川上の橋」 江戸東京博物館所蔵 1920年(大正9年)

- 「雪の増上寺」 江戸東京博物館所蔵 1922年(大正11年)1月18日

- 「東京二十景 芝増上寺」 1925年(大正14年)

- 「東京二十景 明石町の雨後」 江戸東京博物館所蔵 1928年(昭和3年)

- 「東京二十景 矢口」 1928年(昭和3年)

- 「東京二十景 千束池」 1928年(昭和3年)

- 「東京二十景 池上市之倉(夕陽)」 1928年(昭和3年)

- 「東京二十景 馬込の月」 1930年(昭和5年)

- 「東京二十景 大森海岸」 1930年(昭和5年)

- 「霧の朝」 1932年(昭和7年) 飯田國太郎版

- 「中央市場」 江戸東京博物館所蔵 1936年(昭和11年)

- 「日本橋(夜明)」 江戸東京博物館所蔵 1940年(昭和15年)

- 「清洲橋」 アーサー・M・サックラー・ギャラリー所蔵 1931年(昭和6年) 以上、渡辺版

- 「芝弁天池」 アーサー・M・サックラーギャラリー所蔵 1929年(昭和4年) 酒井・川口版

肉筆画

- 「十和田湖神代ヶ淵」 二曲一隻 ジョン・C・ウェバー・コレクション 1920年(大正9年)頃 郷土会第5回展

ギャラリー

脚注

註釈

出典

参考文献

- 浮世絵の基礎知識 吉田漱、雄山閣、1987年(昭和62年)

- 浮世絵の見方事典 吉田漱、北辰堂、1987年(昭和62年)

- 伊藤孝之と新版画運動 浜松市美術館編、浜松市美術館編、1995年(平成7年)

- よみがえる浮世絵 うるわしき大正新版画展 東京都江戸東京博物館編、東京都江戸東京博物館 朝日新聞社、2009年(平成21年)

- 川瀬巴水 大田区立郷土博物館 2007年(平成19年)

- 服部郁美「川瀬巴水の画業 版画制作を中心に」『浮世絵芸術』第153巻、国際浮世絵学会、2007年、27-49頁、doi:10.34542/ukiyoeart.1461、ISSN 0041-5979、NAID 130008006200、2021年10月31日閲覧。

- 川瀬巴水木版画集 毎日新聞社発行 1979年(昭和54年12月10日)編集 渡邊規 解説 楢崎宗重

関連資料

DVD『版画に生きる川瀬巴水』フィルム制作 ㈱渡邊木版美術画舗 渡邊規 Hotei Publishing 発行 ”Kawase Hasui The complete wood block prints” 2008年画集に添付される。

川瀬巴水の生前に撮影された、木版画制作の過程を記録したドキュメンタリー作品。

関連項目

- 浮世絵師一覧

- 榛原 (和紙舗)

- 4代目中村直次郎と交流があり、現在でも多くの巴水の団扇絵を所蔵する。一部は復刻され、現在も販売されている。

- 馬込の三本松

- 「東京二十景 馬込の月」に描かれた、東京都大田区北馬込二丁目にかつて存在した3本の松。

外部リンク

- 渡邊木版美術画舗・川瀬巴水

- 川瀬巴水 1883/05/18~1957/11/07 - Google Arts & Culture

- 川瀬巴水 - ジャパンサーチ

- オンライン美術館「川瀬巴水-旅と郷愁の風景」 - YouTube